29

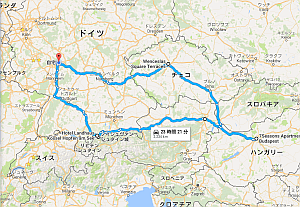

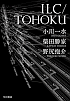

15日の夕方に空港までWを迎えに行き、16日はフランクフルト観光。17日(日曜日)の朝にプラハへ向かう。プラハ着は15時半過ぎ。18日はプラハ城から旧市街を観光。19日朝にプラハを出て一路ブダペスト。スロバキア国境を入って出て、ブダペスト着は15時半過ぎ。20日(水曜日)は昼前までウェブ会議のあと、ブダペスト観光(ブダ城から漁夫の砦、聖イシュトバーン教会)、夜はドナウ河クルーズで国会議事堂のライトアップを堪能。ブダペストは、モダンさと歴史が綺麗に融合した、理想的な都市でした(ネットは遅かったが)。物価安いし。今回の旅行で一番印象が強かった。21日、昼食後、ウィーンへ向かう。夕方の宿着後、シュテファン大聖堂方面に出向き、ホーフブルグ宮殿周辺(市庁舎など)を見て回ったのち目星をつけてた中華料理屋に行くも一杯で入れず。翌日22日は、ホーフブルグ宮殿でシシーチケットを購入後、シュテファン大聖堂の塔に上り、ベルヴェデーレ上宮へ絵画を観に行く。セガンチーニの「悪しき母親達」が観れたので本望。そこからシェーンブルン宮殿(午後2時ごろ)。シシーチケットは優先レーンで楽々入場。ちょうど「赤い大公」の序盤と重なり、興味深し。ホーフブルグに戻って、内部観覧後、国立図書館も観て、定番は全部押さえた。夜は、例の中華料理屋...のあとソフィテル最上階のバーで呑んだ二杯目のジンで撃沈。23日、ドイツに戻りフュッセンへ。アウトバーン下りてからの田舎道がそこそこ長く(また距離的にも今までで一番長い)、やっと着いたノイシュバンシュタイン城。下から見上げて宿に移動。翌日24日は、馬車で城まで上り、徒歩で下りる(10時過ぎにチケット売り場に着いたところ、既に午後4時からの入場分...どうせ大したことないので後悔なし)。そこから、フランクフルトまでひたすら渋滞の7号線を北上。帰宅は18時ごろ。総走行距離、2,234km(Googleマップ)。

15日の夕方に空港までWを迎えに行き、16日はフランクフルト観光。17日(日曜日)の朝にプラハへ向かう。プラハ着は15時半過ぎ。18日はプラハ城から旧市街を観光。19日朝にプラハを出て一路ブダペスト。スロバキア国境を入って出て、ブダペスト着は15時半過ぎ。20日(水曜日)は昼前までウェブ会議のあと、ブダペスト観光(ブダ城から漁夫の砦、聖イシュトバーン教会)、夜はドナウ河クルーズで国会議事堂のライトアップを堪能。ブダペストは、モダンさと歴史が綺麗に融合した、理想的な都市でした(ネットは遅かったが)。物価安いし。今回の旅行で一番印象が強かった。21日、昼食後、ウィーンへ向かう。夕方の宿着後、シュテファン大聖堂方面に出向き、ホーフブルグ宮殿周辺(市庁舎など)を見て回ったのち目星をつけてた中華料理屋に行くも一杯で入れず。翌日22日は、ホーフブルグ宮殿でシシーチケットを購入後、シュテファン大聖堂の塔に上り、ベルヴェデーレ上宮へ絵画を観に行く。セガンチーニの「悪しき母親達」が観れたので本望。そこからシェーンブルン宮殿(午後2時ごろ)。シシーチケットは優先レーンで楽々入場。ちょうど「赤い大公」の序盤と重なり、興味深し。ホーフブルグに戻って、内部観覧後、国立図書館も観て、定番は全部押さえた。夜は、例の中華料理屋...のあとソフィテル最上階のバーで呑んだ二杯目のジンで撃沈。23日、ドイツに戻りフュッセンへ。アウトバーン下りてからの田舎道がそこそこ長く(また距離的にも今までで一番長い)、やっと着いたノイシュバンシュタイン城。下から見上げて宿に移動。翌日24日は、馬車で城まで上り、徒歩で下りる(10時過ぎにチケット売り場に着いたところ、既に午後4時からの入場分...どうせ大したことないので後悔なし)。そこから、フランクフルトまでひたすら渋滞の7号線を北上。帰宅は18時ごろ。総走行距離、2,234km(Googleマップ)。

今回、Wが遊びに来るというので、7日間で五か国周遊/三大都市+白鳥城というフツーあり得ない行程での旅ができたのは有難かったのだけれど、"やっぱり旅行は一人がいい。誰かと一緒なら家族に限る。"が結論。ブダペストは強く印象に残った。独りでゆっくり過ごしてみたい。(今回は大浴場に行けなかったしね)

14

「赤い大公

- ハプスブルク家と東欧の20世紀」ティモシー・スナイダー(池田年穂 訳)

「赤い大公

- ハプスブルク家と東欧の20世紀」ティモシー・スナイダー(池田年穂 訳)

原著は2008年刊、邦訳は2014年(慶応義塾大学出版会)。ハプスブルグ家の末裔として世紀末から二度の世界大戦後冷戦初期まで生きたヴィルヘルム・フォン・ハプスブルグを追いながら、ハプスブルグ家の終焉とその版図から生まれたオーストリア、東欧...特にポーランド、ウクライナの激動の時代を描く。セルビアでの皇太子暗殺から第一大戦が始まってしまう背景、共産主義(ソヴィエト)の出現、ファシズムの台頭、第二次大戦と民族浄化、その裏にある旧帝国レジーム。戦前/戦後でない大きく繋がる歴史のうねりが、一人の人物その家族を軸に語られることで一つに撚り合っててかなり面白い。ソ連崩壊から東欧各国が自由主義化する現代を総括する終章には、ちょっと強引さは感じるけど(ウクライナに寄せ過ぎ)、何モノも永続しないという無常と反面の希望を感じさせる結びも好い。訳は正直イマイチなところ多々だけど、とにかく訳出してくれなければ読めないので、感謝感謝。青池保子で漫画化...を妄想。

09

6日にホルガー・チューカイの訃報。79歳。ここ数年自宅にしていたケルンのCANスタジオで亡くなっているのが見つかったとのこと。スネークマンショウが血の1/9入っている私ですから、チューカイ翁は身体の一部。ドイツでは(記事によると)代表作はアルバム「Der Osten Ist Rot」とシングル「Cool In The Pool」(「Movies」に収録)ということらしい(日本ではもちろん"ペルシアン・ラヴ"でしょ!)。ポーランド生だったんですね。

1

1 2

2 3

3

チュウーカイ翁と言えば、CANやソロよりも、デヴィッド・シルヴィアンとの共作三部作。「Alchemy」(1)は共作名義ではないんだけど、ここから「Plight & Premonition」(2)、「Flux + Mutability」(3)は、個人的なベストアンビエントミュージック。

08

引き続きスティーリー・ダンを聴く。「Doing

it in

California」は、1974年の前半はUCLA、後半はメンフィスでのライヴを収録したもので、FMラジオの放送音源を収録したCD2枚組「Southland」にも入ってる。「プレッツェル・ロジック」直後、レコーディングバンド化直前。ウォルターはベース弾いてて、ジェフ・バクスターのギターとジェフ・ポーカロのドラムスが暴れてる感じですが...。(ウォルター・ベッカーの追悼にはならないね)

03

引き続きスティーリー・ダンを聴く。「Doing

it in

California」は、1974年の前半はUCLA、後半はメンフィスでのライヴを収録したもので、FMラジオの放送音源を収録したCD2枚組「Southland」にも入ってる。「プレッツェル・ロジック」直後、レコーディングバンド化直前。ウォルターはベース弾いてて、ジェフ・バクスターのギターとジェフ・ポーカロのドラムスが暴れてる感じですが...。(ウォルター・ベッカーの追悼にはならないね)

03

アパートメントの道挟んだ隣にあるゲーテ大学構内で見つかった第二次大戦中の空襲不発弾処理のため、朝8時から夜8時まで、周辺地域6万人が避難...てことで、避難区域内在住の会社同僚二人とカッセル(Kassel)で5年に一回開催される国際現代美術展「Documenta

14」(→ドイツの日本語情報誌記事)に暇つぶしに行く。一日通し券が22ユーロ、10時くらいから16時過ぎまで、市内のあちこちにある会場での展示のうち3カ所を見て回った。連れの二人は、ノイエ・ノイエ・ガレリーの国際政治テーマ展示が気に入ったらしいが、私は目当てだったドクメンタハレのマイノリティーアート展示が観れて満足(サーミ人の歴史を綴った数メートルに及ぶ刺繍が見たかったのです)。見て回りながら何気に考えてたのは、市井の人たちが普通に休日のイベントとして現代美術の展示を巡って愉しんでるっていうスタンス。これは音楽にも言えるんだけど、アートとの境界にある敷居の感覚が、日本人とは違う。逆に言えば、「アート」って何なの?ってことでもあるんだけど。

アパートメントの道挟んだ隣にあるゲーテ大学構内で見つかった第二次大戦中の空襲不発弾処理のため、朝8時から夜8時まで、周辺地域6万人が避難...てことで、避難区域内在住の会社同僚二人とカッセル(Kassel)で5年に一回開催される国際現代美術展「Documenta

14」(→ドイツの日本語情報誌記事)に暇つぶしに行く。一日通し券が22ユーロ、10時くらいから16時過ぎまで、市内のあちこちにある会場での展示のうち3カ所を見て回った。連れの二人は、ノイエ・ノイエ・ガレリーの国際政治テーマ展示が気に入ったらしいが、私は目当てだったドクメンタハレのマイノリティーアート展示が観れて満足(サーミ人の歴史を綴った数メートルに及ぶ刺繍が見たかったのです)。見て回りながら何気に考えてたのは、市井の人たちが普通に休日のイベントとして現代美術の展示を巡って愉しんでるっていうスタンス。これは音楽にも言えるんだけど、アートとの境界にある敷居の感覚が、日本人とは違う。逆に言えば、「アート」って何なの?ってことでもあるんだけど。

ナビに従い下道を通ってフランクフルトに戻ったのは18時半過ぎ。まだ住んでる地域には入れないので、昨日の昼に続いて匠でラーメン晩飯。きっちり20時に避難解除、帰宅したらばウォルター・ベッカーの訃報。驚く。1993年のラジオ放送用ライヴの2枚組「Green Flower Street」を聴いてます。

02

「ILC/TOHOKU」野尻抱介、柴田勝家、小川一水

「ILC/TOHOKU」野尻抱介、柴田勝家、小川一水

国際粒子加速器(ILC)候補地である岩手を舞台にしたSF短編集。本書が出ることになった経緯などは書いてないのでよくわからないけど、「東北ILC」ぜひぜひ実現して欲しいです。収録の各短編はそれぞれの作家の短編集などに将来は収録されたりもするのだろうけど、"今"かつ"この組み合わせ"で読むことに価値あるアンソロジー。柴田氏には悪いけど、円城塔に替えての三人だったら完璧だったかも(用語解説が各ページ下に書いてあるところから考えれば、むしろ一般というか科学者志向の青少年向けのようにも見えるので、円城氏だとハードになりすぎるか...)。野尻氏は短いながら見事な科学者小説、柴田氏はちょいホラー仕立て、小川氏は圧巻の伝奇風土木エスエフ...流石っす。

01

「マンガ熱」斎藤信彦

「マンガ熱」斎藤信彦

「ユリイカ」のいろんなマンガ特集収録のものを中心に、著者による著名漫画家のインタビューをまとめたもの。ちばてつや、藤子不二雄(A)、諸星大二郎、大友克洋、くらもちふさこ、しりあがり寿、島本和彦、(→からは読んだことない)藤田和日郎、荒川弘、岩明均、田中相。力の入った序文だけど、マンガ自身のことを語られても自分にはあまり面白くないというのが判りましたよ(「エロマンガノ...」は面白かったけどね)。全体的にも、著者の自己満足な印象強く、中途半端。

やらねばならないことがあって5時起き早朝出勤、からのミュンヘン日帰り出張。ミュンヘン中央駅周辺...つか行きのICE車中からオクトーバーフェスト感半端ない。あの山羊革七分丈パンツ(レーダーホーゼン)がつい欲しくなったけど、自制。女性衣裳の方は胸元エロく、ついつい流し目。老若男女がフツーにあの格好で闊歩しているのが流石バイエルン。

夕方7時半過ぎのフランクフルト駅着から、晩飯はベトナム女子Hの声掛けで経理M氏と中華屋で飲茶。

26夕方7時半過ぎのフランクフルト駅着から、晩飯はベトナム女子Hの声掛けで経理M氏と中華屋で飲茶。

夕方から出張者と通商関係の会議。デロイトからきたO氏の通関士の話が面白く、夜の会食までいろいろお話を伺う。こんな世界があったとは。生まれ変わったら通関士になろう。

25

休暇疲れは全く取れていないけど、会社でPC起動すれば通常モード。夕方早めに帰宅し、Wを空港に見送る。終わったー。てわけで、さっそく大量の洗濯。

24 15日の夕方に空港までWを迎えに行き、16日はフランクフルト観光。17日(日曜日)の朝にプラハへ向かう。プラハ着は15時半過ぎ。18日はプラハ城から旧市街を観光。19日朝にプラハを出て一路ブダペスト。スロバキア国境を入って出て、ブダペスト着は15時半過ぎ。20日(水曜日)は昼前までウェブ会議のあと、ブダペスト観光(ブダ城から漁夫の砦、聖イシュトバーン教会)、夜はドナウ河クルーズで国会議事堂のライトアップを堪能。ブダペストは、モダンさと歴史が綺麗に融合した、理想的な都市でした(ネットは遅かったが)。物価安いし。今回の旅行で一番印象が強かった。21日、昼食後、ウィーンへ向かう。夕方の宿着後、シュテファン大聖堂方面に出向き、ホーフブルグ宮殿周辺(市庁舎など)を見て回ったのち目星をつけてた中華料理屋に行くも一杯で入れず。翌日22日は、ホーフブルグ宮殿でシシーチケットを購入後、シュテファン大聖堂の塔に上り、ベルヴェデーレ上宮へ絵画を観に行く。セガンチーニの「悪しき母親達」が観れたので本望。そこからシェーンブルン宮殿(午後2時ごろ)。シシーチケットは優先レーンで楽々入場。ちょうど「赤い大公」の序盤と重なり、興味深し。ホーフブルグに戻って、内部観覧後、国立図書館も観て、定番は全部押さえた。夜は、例の中華料理屋...のあとソフィテル最上階のバーで呑んだ二杯目のジンで撃沈。23日、ドイツに戻りフュッセンへ。アウトバーン下りてからの田舎道がそこそこ長く(また距離的にも今までで一番長い)、やっと着いたノイシュバンシュタイン城。下から見上げて宿に移動。翌日24日は、馬車で城まで上り、徒歩で下りる(10時過ぎにチケット売り場に着いたところ、既に午後4時からの入場分...どうせ大したことないので後悔なし)。そこから、フランクフルトまでひたすら渋滞の7号線を北上。帰宅は18時ごろ。総走行距離、2,234km(Googleマップ)。

15日の夕方に空港までWを迎えに行き、16日はフランクフルト観光。17日(日曜日)の朝にプラハへ向かう。プラハ着は15時半過ぎ。18日はプラハ城から旧市街を観光。19日朝にプラハを出て一路ブダペスト。スロバキア国境を入って出て、ブダペスト着は15時半過ぎ。20日(水曜日)は昼前までウェブ会議のあと、ブダペスト観光(ブダ城から漁夫の砦、聖イシュトバーン教会)、夜はドナウ河クルーズで国会議事堂のライトアップを堪能。ブダペストは、モダンさと歴史が綺麗に融合した、理想的な都市でした(ネットは遅かったが)。物価安いし。今回の旅行で一番印象が強かった。21日、昼食後、ウィーンへ向かう。夕方の宿着後、シュテファン大聖堂方面に出向き、ホーフブルグ宮殿周辺(市庁舎など)を見て回ったのち目星をつけてた中華料理屋に行くも一杯で入れず。翌日22日は、ホーフブルグ宮殿でシシーチケットを購入後、シュテファン大聖堂の塔に上り、ベルヴェデーレ上宮へ絵画を観に行く。セガンチーニの「悪しき母親達」が観れたので本望。そこからシェーンブルン宮殿(午後2時ごろ)。シシーチケットは優先レーンで楽々入場。ちょうど「赤い大公」の序盤と重なり、興味深し。ホーフブルグに戻って、内部観覧後、国立図書館も観て、定番は全部押さえた。夜は、例の中華料理屋...のあとソフィテル最上階のバーで呑んだ二杯目のジンで撃沈。23日、ドイツに戻りフュッセンへ。アウトバーン下りてからの田舎道がそこそこ長く(また距離的にも今までで一番長い)、やっと着いたノイシュバンシュタイン城。下から見上げて宿に移動。翌日24日は、馬車で城まで上り、徒歩で下りる(10時過ぎにチケット売り場に着いたところ、既に午後4時からの入場分...どうせ大したことないので後悔なし)。そこから、フランクフルトまでひたすら渋滞の7号線を北上。帰宅は18時ごろ。総走行距離、2,234km(Googleマップ)。今回、Wが遊びに来るというので、7日間で五か国周遊/三大都市+白鳥城というフツーあり得ない行程での旅ができたのは有難かったのだけれど、"やっぱり旅行は一人がいい。誰かと一緒なら家族に限る。"が結論。ブダペストは強く印象に残った。独りでゆっくり過ごしてみたい。(今回は大浴場に行けなかったしね)

麻雀大会(第四回?)。半荘2回で、3位とトップ。今回は一盃口聴牌が比較的多かった気が。あがるとやっぱり気持ち良いね。

11 「赤い大公

- ハプスブルク家と東欧の20世紀」ティモシー・スナイダー(池田年穂 訳)

「赤い大公

- ハプスブルク家と東欧の20世紀」ティモシー・スナイダー(池田年穂 訳)原著は2008年刊、邦訳は2014年(慶応義塾大学出版会)。ハプスブルグ家の末裔として世紀末から二度の世界大戦後冷戦初期まで生きたヴィルヘルム・フォン・ハプスブルグを追いながら、ハプスブルグ家の終焉とその版図から生まれたオーストリア、東欧...特にポーランド、ウクライナの激動の時代を描く。セルビアでの皇太子暗殺から第一大戦が始まってしまう背景、共産主義(ソヴィエト)の出現、ファシズムの台頭、第二次大戦と民族浄化、その裏にある旧帝国レジーム。戦前/戦後でない大きく繋がる歴史のうねりが、一人の人物その家族を軸に語られることで一つに撚り合っててかなり面白い。ソ連崩壊から東欧各国が自由主義化する現代を総括する終章には、ちょっと強引さは感じるけど(ウクライナに寄せ過ぎ)、何モノも永続しないという無常と反面の希望を感じさせる結びも好い。訳は正直イマイチなところ多々だけど、とにかく訳出してくれなければ読めないので、感謝感謝。青池保子で漫画化...を妄想。

Holger

Czukay

Holger

Czukay

March 24, 1938 - September 5, 2017 (79)

6日にホルガー・チューカイの訃報。79歳。ここ数年自宅にしていたケルンのCANスタジオで亡くなっているのが見つかったとのこと。スネークマンショウが血の1/9入っている私ですから、チューカイ翁は身体の一部。ドイツでは(記事によると)代表作はアルバム「Der Osten Ist Rot」とシングル「Cool In The Pool」(「Movies」に収録)ということらしい(日本ではもちろん"ペルシアン・ラヴ"でしょ!)。ポーランド生だったんですね。

1

1 2

2 3

3チュウーカイ翁と言えば、CANやソロよりも、デヴィッド・シルヴィアンとの共作三部作。「Alchemy」(1)は共作名義ではないんだけど、ここから「Plight & Premonition」(2)、「Flux + Mutability」(3)は、個人的なベストアンビエントミュージック。

5日の夜到着の大分からの出張者三名を空港に迎えに行き宿まで送迎後、別便・別件の東京からの出張氏達が先に行ってた会社近くのポルトガル飯屋で会食。6日は朝から三人と打ち合わせ、夕方の便でロンドンへ。空港でリモにピックアップしてもらいケンブリッジまで。途中事故渋滞で40分ほど動かなくなったお蔭で、到着は20時半。7日終日会議、夜会食。今日も引き続き会議後15時にケンブリッジ発、順調なドライブ、17時前にヒースロー空港着、出張者三氏は帰国、私はフランクフルト。帰宅22時。疲労困憊。

04 引き続きスティーリー・ダンを聴く。「Doing

it in

California」は、1974年の前半はUCLA、後半はメンフィスでのライヴを収録したもので、FMラジオの放送音源を収録したCD2枚組「Southland」にも入ってる。「プレッツェル・ロジック」直後、レコーディングバンド化直前。ウォルターはベース弾いてて、ジェフ・バクスターのギターとジェフ・ポーカロのドラムスが暴れてる感じですが...。(ウォルター・ベッカーの追悼にはならないね)

引き続きスティーリー・ダンを聴く。「Doing

it in

California」は、1974年の前半はUCLA、後半はメンフィスでのライヴを収録したもので、FMラジオの放送音源を収録したCD2枚組「Southland」にも入ってる。「プレッツェル・ロジック」直後、レコーディングバンド化直前。ウォルターはベース弾いてて、ジェフ・バクスターのギターとジェフ・ポーカロのドラムスが暴れてる感じですが...。(ウォルター・ベッカーの追悼にはならないね) アパートメントの道挟んだ隣にあるゲーテ大学構内で見つかった第二次大戦中の空襲不発弾処理のため、朝8時から夜8時まで、周辺地域6万人が避難...てことで、避難区域内在住の会社同僚二人とカッセル(Kassel)で5年に一回開催される国際現代美術展「Documenta

14」(→ドイツの日本語情報誌記事)に暇つぶしに行く。一日通し券が22ユーロ、10時くらいから16時過ぎまで、市内のあちこちにある会場での展示のうち3カ所を見て回った。連れの二人は、ノイエ・ノイエ・ガレリーの国際政治テーマ展示が気に入ったらしいが、私は目当てだったドクメンタハレのマイノリティーアート展示が観れて満足(サーミ人の歴史を綴った数メートルに及ぶ刺繍が見たかったのです)。見て回りながら何気に考えてたのは、市井の人たちが普通に休日のイベントとして現代美術の展示を巡って愉しんでるっていうスタンス。これは音楽にも言えるんだけど、アートとの境界にある敷居の感覚が、日本人とは違う。逆に言えば、「アート」って何なの?ってことでもあるんだけど。

アパートメントの道挟んだ隣にあるゲーテ大学構内で見つかった第二次大戦中の空襲不発弾処理のため、朝8時から夜8時まで、周辺地域6万人が避難...てことで、避難区域内在住の会社同僚二人とカッセル(Kassel)で5年に一回開催される国際現代美術展「Documenta

14」(→ドイツの日本語情報誌記事)に暇つぶしに行く。一日通し券が22ユーロ、10時くらいから16時過ぎまで、市内のあちこちにある会場での展示のうち3カ所を見て回った。連れの二人は、ノイエ・ノイエ・ガレリーの国際政治テーマ展示が気に入ったらしいが、私は目当てだったドクメンタハレのマイノリティーアート展示が観れて満足(サーミ人の歴史を綴った数メートルに及ぶ刺繍が見たかったのです)。見て回りながら何気に考えてたのは、市井の人たちが普通に休日のイベントとして現代美術の展示を巡って愉しんでるっていうスタンス。これは音楽にも言えるんだけど、アートとの境界にある敷居の感覚が、日本人とは違う。逆に言えば、「アート」って何なの?ってことでもあるんだけど。ナビに従い下道を通ってフランクフルトに戻ったのは18時半過ぎ。まだ住んでる地域には入れないので、昨日の昼に続いて匠でラーメン晩飯。きっちり20時に避難解除、帰宅したらばウォルター・ベッカーの訃報。驚く。1993年のラジオ放送用ライヴの2枚組「Green Flower Street」を聴いてます。

「ILC/TOHOKU」野尻抱介、柴田勝家、小川一水

「ILC/TOHOKU」野尻抱介、柴田勝家、小川一水国際粒子加速器(ILC)候補地である岩手を舞台にしたSF短編集。本書が出ることになった経緯などは書いてないのでよくわからないけど、「東北ILC」ぜひぜひ実現して欲しいです。収録の各短編はそれぞれの作家の短編集などに将来は収録されたりもするのだろうけど、"今"かつ"この組み合わせ"で読むことに価値あるアンソロジー。柴田氏には悪いけど、円城塔に替えての三人だったら完璧だったかも(用語解説が各ページ下に書いてあるところから考えれば、むしろ一般というか科学者志向の青少年向けのようにも見えるので、円城氏だとハードになりすぎるか...)。野尻氏は短いながら見事な科学者小説、柴田氏はちょいホラー仕立て、小川氏は圧巻の伝奇風土木エスエフ...流石っす。

「マンガ熱」斎藤信彦

「マンガ熱」斎藤信彦「ユリイカ」のいろんなマンガ特集収録のものを中心に、著者による著名漫画家のインタビューをまとめたもの。ちばてつや、藤子不二雄(A)、諸星大二郎、大友克洋、くらもちふさこ、しりあがり寿、島本和彦、(→からは読んだことない)藤田和日郎、荒川弘、岩明均、田中相。力の入った序文だけど、マンガ自身のことを語られても自分にはあまり面白くないというのが判りましたよ(「エロマンガノ...」は面白かったけどね)。全体的にも、著者の自己満足な印象強く、中途半端。